在智能家居的浪潮里,门口这道屏障也开始变得更加“懂人、懂事、懂场景”。附近感应门配件,简单说就是一整套通过近场感应实现门禁智能化的硬件组合。它们不是单纯的传感器,也不仅是一个锁芯,而是把检测、识别、控制、执行等功能整合到一个闭环里的关键模块。

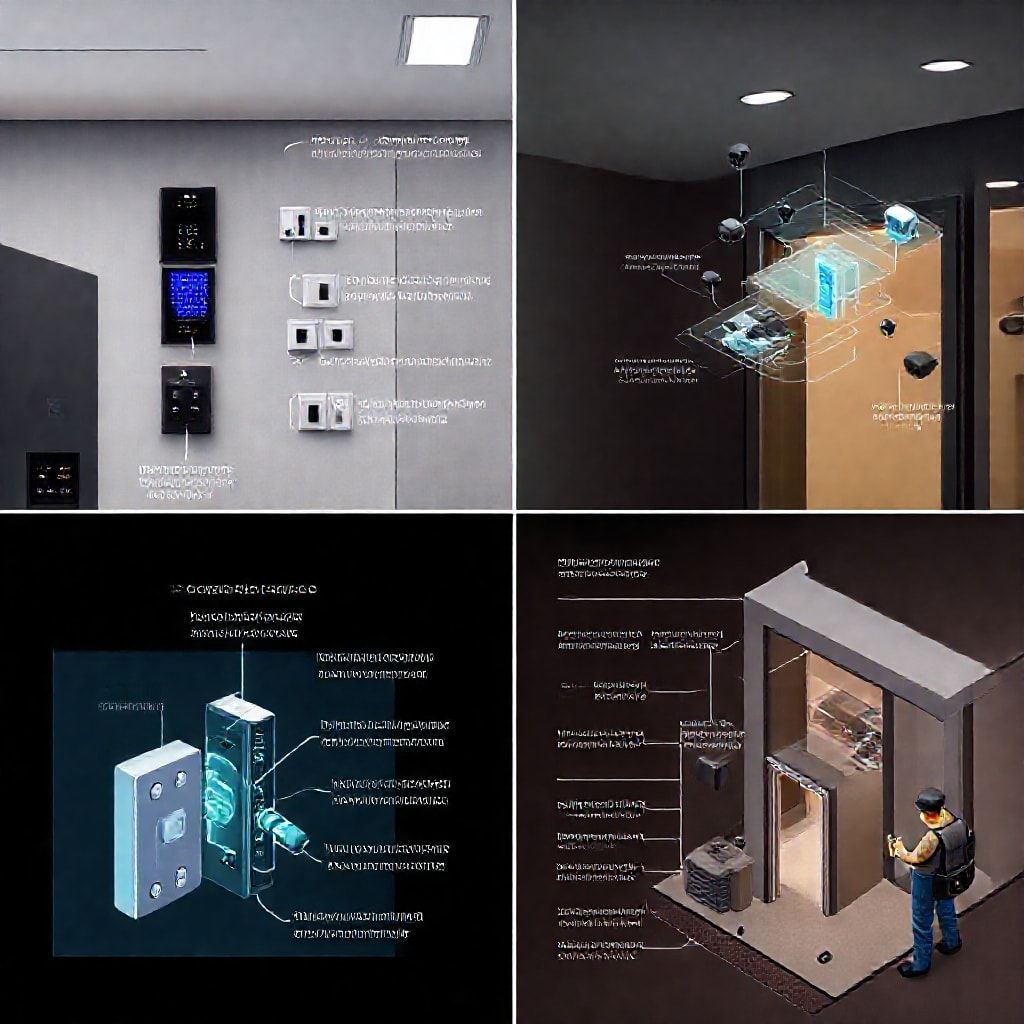

核心组件往往包括感应探头与天线、控制模块、低压供电单元,以及与门锁、报警器、网关等系统的接口。通过这些部件的协同工作,当你慢慢靠近门时,系统可以自动感知你的身份并做出回应;你离开一段距离,门也会自动进入锁定状态。这样的体验并非科幻,而是基于成熟的近场通讯、低功耗蓝牙或NFC等技术组合而成的现实。

理解它们,先要从工作原理说起。感应探头捕捉来自你携带设备的信号,或通过近距离的射频识别(如NFC、BLE)与身份信息进行匹配。控制模块在极短的时间内完成身份校验,并向门锁发出开锁或上锁指令。这一过程通常在毫秒级完成,几乎感知不到延迟。与此系统还能将状态信息回传至智能网关、手机APP,形成可观的使用数据与安全日志。

为避免单点故障,现代的附近感应门配件通常具备本地离线工作能力,即使网络中断,门也能按照设定的策略完成基本开闭与报警逻辑,保障日常使用的可靠性。

不同的场景对配件的要求也各不相同。家用住宅通常要求体积小、外观友好、兼容多种身份识别方式(手机、ICS卡、指纹等),并且对防水防尘、抗干扰能力有一定的容错空间。办公楼、商业空间则可能更强调群体管理、访客临时授权、与门禁系统的深度整合、以及对能源管理和安防报表的需求。

门体自身的材料、开启方向、重量以及原有锁具类型,都会影响到选型与安装方式。优秀的附近感应门配件往往具备模块化设计,便于后续升级与维护,且对门禁云端的依赖度可控,确保在不同网络环境下都能稳定工作。

从使用价值来看,最直观的好处是“便捷+安全”的双重提升。你不需要在口袋里多带钥匙、也不必在门口对着屏幕输入复杂的密码,而是通过近场识别实现无感开门。这样的体验对于家庭成员、常客、物业管理方都具有现实意义:第一,提升用户体验,减少等待时间;第二,降低钥匙管理成本,减少丢失钥匙带来的安全隐患;第三,丰富的日志和统计有助于安防分析、能源管理与事件追踪。

再加上部分设备支持与其他智能家居生态的联动,比如当你靠近时自动开启灯光、开启空调,或在门被撬时立即联动警报与视频告警,整体系统的“智慧效应”将变得更为显著。

关于隐私与安全,也有不少人关心。高质量的附近感应门配件会采用多层安全设计:在传输层使用加密协议、在本地处理数据、并对外部接入做严格的鉴权。设备的固件更新、密钥轮换、以及定位传感的干扰对策,都是厂家在设计阶段就会考虑到的要点。消费者在购买时,关注点应聚焦于认证、固件更新机制、以及厂商对隐私保护的承诺等方面。

综合来看,附近感应门配件并非简单的门锁升级,而是一个能显著提升出入体验和整体安防能力的系统性升级。

在落地和安装层面,合适的选择能让日常使用更加顺畅。选择时,除了看传感距离、识别方式、以及与现有门锁的兼容性,还要评估设备在实际环境中的抗干扰能力、噪声容忍度和工作温度。门禁场景不同,安装策略也不同:住宅通常注重外观与seamlessly集成;商业场景则强调稳定性、可扩展性与运维友好性。

未来,随着AI算法和边缘计算的不断优化,附近感应门配件的识别准确性、响应速度与自学习能力都将进一步提升,带来更低的误识别率和更高的使用便利。

附近感应门配件正悄然改变我们对“门”的认知。它们让门不再只是阻挡与分隔,而成为智能场景的一部分,主动参与到日常生活的每一次出入中。选择合适的配件、进行专业的安装与维护,能够把安全、便捷、节能和美观这几种价值融合在一起,让门口的每一次开启都成为一次愉悦的体验。

升级门禁的第一步,是把目标从“单一设备”提升到“完整系统”的层级。选型阶段要从需求、环境与未来发展三个维度来考量。需求层面,先明确你最看重的是什么:是否优先追求极致的识别速度、是否需要多身份识别的灵活性,或是在日常运维与数据分析上有更高的要求。

环境层面,考虑门的朝向、开门重量、是否有透明的玻璃门、门框材料的耐久性,以及户外环境的温湿度、灰尘与雨水等因素。未来发展层面,则要留出扩展性的空间,比如是否需要与视频监控、访客管理系统、楼宇自控等进行深度对接,以及是否需要支持云端数据分析和多门联动。

具体到选型要点,可以把握以下几个维度。第一,感应距离与角度。不同场景对距离的容忍度不同,距离越远,触发的机会也越多,但同时对误识别的概率也可能增加;合理的距离和对齐角度,是提升稳定性的关键。第二,身份识别方式与兼容性。是否支持多种身份识别(如NFC、BLE、二维码、指纹等),以及与你现有手机系统、门锁型号、物业系统的兼容性。

第三,数据安全与隐私保护。优选具备端到端加密、本地处理与强鉴权机制的设备,并关注是否提供固件更新、密钥轮换与日志审计等能力。第四,供电与安防属性。靠墙的供电方式、对低功耗优化的设计,以及在断网时的本地应急策略,都是稳定性的重要保障。第五,防护等级与抗干扰能力。

室外门禁需要更高的防水、耐温与抗干扰设计,同时对电磁干扰的抑制能力也不可忽视。服务与保修。更好的售后支持、可升级的固件、以及透明的保修条款,往往能在长期使用中降低维护成本。

落地落地再落地,安装阶段的关键点也不少。现场评估要尽量精确,明确传感器应放置的高度、距离门锁的角度,以及线缆走向与防护细节。安装前,需要与门锁厂商、安防系统、楼宇自控平台的对接方案达成一致,确保协议和接口的兼容性。设备安装后,进行功能联调与场景测试,验证开关的时延、识别准确率、以及在不同光照、温度、湿度条件下的表现。

测试阶段不可忽略的还有安全性测试,比如防止误触发、异常状态的容错处理,以及在断网、断电等极端情况时系统的应急策略。

维护与运维,是确保投资持续回报的关键环节。固件与软件的定期升级,是提升安全性和稳定性的基础。建议建立一个简单的日常检查清单:传感器表面是否清洁、对齐是否还有偏移、门锁动作是否顺畅、警报与日志系统是否正常记录。遇到异常情况时,首先排查传感器清洁度、磁极对齐、以及材质是否出现位移;其次检查网关与云端的连通性,以及本地缓存是否正常。

如果系统出现误报或漏报,需要复核身份识别策略、背景干扰因素以及设备的环境适应性,必要时进行重新校准或替换传感部件。定期的培训与演练也不可少,让物业、安保人员甚至普通家庭成员都能快速掌握基本操作与故障自救方法。

在实际应用案例中,优质的附近感应门配件往往能带来显著的运营效益。比如在办公场景,通过灵活的访客授权管理,能够减少前台人工核验的时间成本;在多租户的住宅场景,系统可对不同住户设定不同的感应权限与时间段,提升安全性同时降低管理复杂度;在商业门店,联动门禁与视频监控,实现更完整的安防闭环,提升顾客体验与店面效率。

投资回报并非只看短期的成本与节省,更应看长期的维护成本、系统扩展性与资产增值效应。

落地方案的制定,往往需要专业的评估与定制化服务。建议在正式采购前,进行现场勘测、需求梳理与预算评估,邀请具备门禁与安防集成经验的企业或经销商提供解决方案。一个成熟的方案会包括场景分级部署(如主门、次要通道、外围区域的不同策略)、设备选型清单、安装时间表、培训计划以及后续的维护与升级路径。

通过分阶段实施,可以尽量降低一次性投入压力,同时逐步验证系统在实际环境中的表现,确保最终的升级真正落地、稳定运行。

如果你正在考虑升级门禁,不妨把目标交给专业的供应链与服务团队,他们能基于你所在场景的实际需求,给出更精准的设备组合与落地方案。通过专业评估、优质设备与规范化的安装流程,附近感应门配件将不再是一个抽象的概念,而是你日常出入体验的现实提升。欢迎联系当地授权经销商,获取免费的现场评估与方案咨询,让门禁升级成为一个可预见、可控、可持续的过程。